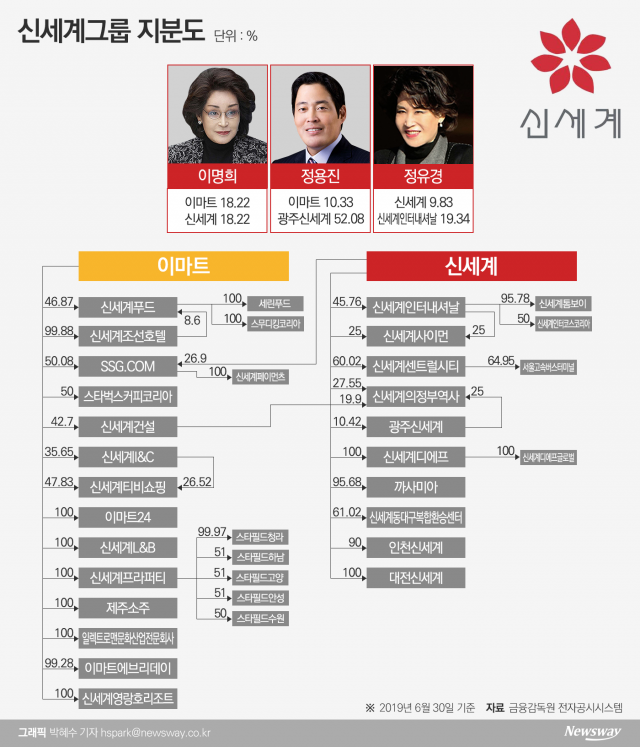

2011 신세계·이마트 인적분할 후2016 정용진·정유경 지분 맞교환지난해까지 계열사 지분정리 계속이명희 보유 지분 넘기면 승계 완료

신세계그룹의 지배구조 개편작업은 지난 2011년 신세계로부터 대형마트 부문을 인적분할해 이마트를 법인으로 출범하면서 가동됐다. 현재의 신세계그룹은 이마트와 신세계가 두 개의 일반사업지주사 성격을 갖고 주요 계열사를 직·간접적으로 지배하는 구조로 돼있다.

이후 최근까지 신세계그룹 오너가는 각자 보유한 계열사 지분을 정리하면서 정 부회장과 정 총괄사장 남매의 분리경영 체제를 구축, 강화해왔다.

2016년 정 부회장과 정 총괄사장은 각자 보유 중이던 신세계와 이마트 지분을 맞교환 하며 사실상 남매 분리경영을 선언했다. 당시 정 부회장은 신세계 지분 72만203주를 정 총괄사장에게, 정 총괄사장은 이마트 지분 70만1203주를 정 부회장에게 각각 넘겼다. 이 지분 맞교환으로 정 부회장이 보유한 신세계 지분과 정 총괄사장이 보유한 이마트 지분은 0이 됐다.

이후 계열사 지배구조 개편도 빠르게 진행됐다. 이 과정에서 정 부회장이 스타필드 등의 복합쇼핑몰(신세계프라퍼티)과 식품(신세계푸드) 사업을, 정 총괄사장이 신세계백화점과 면세점, 패션사업(신세계인터내셔날) 등을 맡는 구조가 확립됐다.

우선 신세계백화점이 운영하던 프리미엄마켓(SSG 푸드마켓 청담·목동·마린시티)과 스타슈퍼 도곡점 등 4곳을 1297억원에 신세계에서 이마트로 양도했다. 이어 신세계가 보유하고 있던 신세계프라퍼티 지분 10% 역시 이마트에 넘기면서 이마트가 지분 100%를 보유하게 됐다. 신세계프라퍼티는 스타필드 사업을 영위하는 계열사다.

지난해 4월 정 총괄사장은 부친인 정재은 신세계그룹 명예회장으로부터 신세계인터내셔날 지분 150만주(21.01%)를 증여 받았으며, 그해 7월 정 명예회장과 정 부회장으로부터 각각 신세계인터내셔날 지분 0.68%와 0.11%를 넘겨받는 등 패션사업 지배력을 확대했다. 같은 시기 이마트는 이 회장과 정 명예회장, 정 부회장이 보유한 신세계건설, 신세계I&C, 신세계푸드, 신세계조선호텔 등 그룹 계열사 지분을 사들였다. 이로써 사실상 두 남매간 계열사 교통정리가 끝났다.

현재 이마트와 신세계의 최대주주는 모두 이 회장으로, 각각 18.22%씩 보유 중이다. 정 부회장은 이마트와 광주신세계 지분을 각각 10.33%, 52.08%씩 보유 중이며, 정 총괄사장은 신세계와 신세계인터내셔날 지분을 각각 9.83%, 19.34% 들고 있다.

남은 과제는 이 회장의 지분 승계뿐이다.

신세계그룹은 정 부회장과 정 총괄사장의 분리경영 체제 구축으로 지분 구조가 단순해진 상태다. 이마트와 신세계가 각 계열회사를 지배하고 있기 때문에 이 회장의 이마트·신세계 지분만 물려받으면 경영 승계는 완료된다.

이 과정에서 광주신세계가 중요한 역할을 하게 될 전망이다. 광주신세계는 백화점 사업이 주사업으로 정 총괄사장이 맡은 회사지만, 정 부회장이 지분 52.08%를 보유한 최대주주다. 현재 이마트와 신세계가 전략적으로 협력 중인 신사업인 SSG.COM을 제외하고 정 부회장과 정 총괄사장이 정리하지 못한 거의 유일한 회사인 셈이다.

지난해 말 광주신세계는 대형마트 사업부문을 이마트에 양도하는 계약을 체결해 계열 분리 작업에 들어갔으나 정 부회장의 보유 지분에 대해서는 이렇다 할 움직임이 없다. 업계에서는 향후 정 부회장이 이 회장으로부터 이마트 지분을 증여 또는 상속 받을 때 광주신세계의 지분을 활용해 세금을 부담할 것으로 내다보고 있다. 같은 이유에서 광주신세계 외에도 정 부회장과 정 총괄사장이 보유한 지분의 추가 정리가 이어질 가능성도 높다.

일각에서는 신세계그룹이 지주회사로 전환할 가능성이 있다는 시각도 있다. 신세계와 이마트를 각각 지주부문과 사업부문으로 분리한 후 2개 지주부문을 합병해 새 지주사를 만들 수 있다는 것. 이렇게 지주사를 설립할 경우 두 남매가 보유한 다른 계열사 지분을 지주사 지분과 교환하는 방식의 승계가 가능하다.

다만 이 시나리오는 정 부회장에게 신세계와 이마트의 경영권을 모두 물려줄 경우 승계를 보다 효율적으로 할 수 있을 것이라는 가정하에 거론되던 것으로, 현재는 가능성이 낮다.

뉴스웨이 정혜인 기자

hij@newsway.co.kr

<저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지>

댓글